III. Демографическая модернизация в контексте общей модернизации

III. Демографическая модернизация в контексте общей модернизации

Новые задачи социального управления демографическими процессами. Нет ни одного демографического параметра, в изменении которого Россия не следовала бы за западными странами, но часто – на почтительном расстоянии, после долгих колебаний, преодолевая внутреннее консервативное сопротивление. Вообще говоря, такое сопротивление неизбежно и даже небесполезно, оно удерживает от поспешных шагов, бездумного следования сомнительной моде и т. п. Но гири консерватизма не должны быть слишком тяжелыми, он не должен превращаться в государственную политику и неосмотрительно блокировать перемены, которые могут оказаться и весьма плодотворными. Ведь страны, относительно спокойно принявшие новации «второго демографического перехода», отличаются от России не только тем, что в них проводятся гей-парады и не запрещается бой быков. Они намного опережают Россию по производительности труда, уровню и качеству жизни, ее продолжительности. Нет ли здесь связи? Можно ли одновременно модернизировать одни стороны социального бытия и тормозить модернизацию других? Даже если принять далеко не бесспорные представления о потерях, которые несет общество, отказываясь, скажем, от «традиционных семейных ценностей», нельзя не видеть и его приобретений. Чего стоит одно только изменение гендерных отношений, восстанавливающее в правах половину рода человеческого.

Мне уже приходилось как-то цитировать слова А. Хомякова, надеявшегося на то, что «мы будем продвигаться вперед смело и безошибочно, занимая случайные открытия Запада, но придавая им смысл более глубокий или открывая в них те человеческие начала, которые для Запада остались тайными, спрашивая у истории Церкви и законов ее – светил путеводительных для будущего нашего развития и воскрешая древние формы жизни русской, потому что они были основаны на святости уз семейных и на неиспорченной индивидуальности нашего племени»[82]. Может быть, в первой половине XIX столетия в России «открытия Запада» еще могли казаться случайными, а идея об их избирательном заимствовании и перекройке на свой манер – убедительной. Но к XXI в. накопилось достаточно данных, заставляющих усомниться в таком взгляде на перспективы отечественной истории и попытаться увидеть модернизацию, в том числе и российскую, как закономерный целостный процесс, в котором все взаимосвязано.

Главные события модернизации совершаются не на заводах и фабриках, не на биржах и в банках, не в медицине или атомной физике, не в парламентах и политических партиях, хотя там и происходит очень многое. Главное, что модернизируется, – это сам человек, человеческая личность. Ее внутренняя дифференциация, ее усложнение – главный обобщающий результат всех модернизационных перемен. Потому они и порождают культурные проблемы и конфликты, тем более острые, чем быстрее протекает модернизация: она требует смены культурной идентичности, почти невозможной на протяжении одной жизни и в любом случае очень болезненной. Разные составляющие этой идентичности меняются с разной скоростью, целые поколения живут на культурном перепутье, переживая внутренний разлад.

Это сказывается даже на таком, казалось бы, бесспорном по своему смыслу процессе, как снижение смертности. «Первая эпидемиологическая революция», если воспользоваться терминологией М. Терриса, была в России «революцией сверху». Она не требовала глубокой перестройки всей поведенческой мотивации большинства людей, и это дало о себе знать, когда такая мотивация приобрела первостепенное значение в развитии «второй эпидемиологической революции», а общество оказалось к этому не готовым.

В странах пионерной модернизации события развивались иначе. Там и ранние этапы эпидемиологического перехода требовали изменений в массовом поведении, медицинские нововведения накапливались постепенно и столь же постепенно осваивались населением. Как отмечает один из исследователей, в XIX столетии на Западе, по мере распространения буржуазных домохозяйств среднего класса, женщины из этого социального слоя приобрели роль «домашних менеджеров», которые первыми приняли на себя ответственность за то, чтобы вводить в практику потоки новых медицинских и санитарных советов[83].

Нечто подобное, видимо, происходило и в период развития капитализма в России, и тогда это было не «инструментальным», а глубинным социальным феноменом, сопровождавшимся неизбежным в таких случаях культурным конфликтом. Он хорошо описан в знаменитом рассказе Льва Толстого «Крейцерова соната». Герой рассказа Позднышев воплощает полное неприятие всех перемен, затронувших в ту пору семейную жизнь нарождавшегося в России среднего класса. В конце концов, он убивает свою жену, которая, по его мнению, слишком далеко зашла в неуважении к тому, что он считал образцом семейной жизни. Среди прочих обвинений, которые он ей предъявлял, было и то, что она слишком заботилась о здоровье своих детей и слишком доверяла врачам. «Предполагается, что болезнь можно лечить и что есть такая наука и такие люди – доктора, и они знают. Не все, но самые лучшие знают. И вот ребенок болен, и надо попасть на этого самого лучшего, того, который спасает, и тогда ребенок спасен <…>. И это не ее исключительная вера, а это вера всех женщин ее круга, и со всех сторон она слышит только это: у Екатерины Семеновны умерло двое, потому что не позвали вовремя Ивана Захарыча, а у Марьи Ивановны Иван Захарыч спас старшую девочку <…>. Как же тут не мучаться и не волноваться всю жизнь, когда жизнь детей, к которым она животно привязана, зависит от того, что она вовремя узнает то, что скажет об этом Иван Захарыч. А что скажет Иван Захарыч, никто не знает, менее всего он сам, потому что он очень хорошо знает, что он ничего не знает и ничему помочь не может, а сам только виляет как попало, чтобы только не перестали верить, что он что-то знает». По мнению Позднышева, если бы жена его «была совсем человек, то у ней была бы вера в бога, и она бы говорила и думала, как говорят верующие бабы: “Бог дал, бог и взял, от бога не уйдешь”. Она бы думала, что жизнь и смерть как всех людей, так и ее детей вне власти людей, а во власти только бога, и тогда бы она не мучалась тем, что в ее власти было предотвратить болезни и смерти детей, а она этого не сделала».

Понятно, что все эти рассуждения – не личная позиция литературного персонажа, а отражение определенных культурных установок и стереотипов, причем в эпоху, когда их время уже заканчивалось. Изменившиеся условия, новые открывшиеся возможности требовали и новых стереотипов жизнеохранительного поведения, более активного и просвещенного, основанного, в частности, и на доверии к медицине, которая сумела доказать, что теперь она кое-что все-таки знает. Однако человеку, воспитанному на старых образцах, трудно принять новые, и он противодействует им, как может. Если подобное отторжение «новых веяний» способно вызвать даже стремление сделать более защищенной жизнь детей, то какой реакции можно ожидать в ответ на современные изменения семьи и брака?

Морализирующее сознание стремится истолковать все происходящие перемены в терминах порока и добродетели, тогда как реальная проблема, которую приходится решать модернизирующемуся обществу, заключается в том, как приспособиться к лавине нововведений, сопровождающих модернизацию, и овладеть новым, невиданным прежде разнообразием.

При этом одной из центральных становится проблема взаимоотношений индивида и общества, которую можно еще назвать проблемой социального управления индивидуальным поведением. Как и всякое управление, оно подчиняется закону необходимого разнообразия («закон Эшби»: разнообразие управляющей системы должно быть не меньше разнообразия управляемого объекта). Усложнение человека и форм его поведения делает неэффективной прежнюю систему управления и, в свою очередь, требует ее усложнения – управлять сложным объектом простыми методами невозможно. В той мере, в какой эта задача решается в ходе модернизации, найденные решения затрагивают все виды социального поведения, демографическое поведение – лишь частный случай, правда, очень важный в силу всеобщности и экзистенциального характера демографических процессов. Но важно подчеркнуть, что если найдены новые принципы управления, то они должны получить всеобщее распространение и затронуть все виды поведения.

От ценностно-рационального к целерациональному поведению. К настоящему времени накоплен немалый опыт попыток повлиять на демографические процессы, с тем чтобы направить их течение в желаемом направлении. Для этого используются рычаги законодательства, пропаганды, церковной проповеди, даже рекламы. Предполагается, что субъект такого влияния – законодатель, церковь и т. д. – заранее знает «цель» демографической эволюции, знает «как надо». Скорее всего, такое предположение ошибочно, знать заранее цель развития невозможно, целеполагание встроено в сам процесс эволюции.

Механизмы социального управления не создаются искусственно, а вырабатываются и изменяются в поисковом процессе самоорганизации социальных систем. Судя по всему, адаптация этих механизмов к новой сложности объекта управления, нараставшей на протяжении нескольких столетий Нового времени, выразилась, прежде всего, в смене преобладающего типа мотивации индивидуального поведения.

Еще Макс Вебер выделил несколько типов «социального действия», различающихся своей мотивацией. Центральное место среди них занимают два типа: ценностно-рациональное и целерациональное действие. Первое характеризуется тем, что человек действует «невзирая на возможные последствия, следует своим убеждениям о долге, достоинстве, красоте, религиозных предначертаниях, благочестии или важности “предмета” любого рода. Ценностно-рациональное действие… всегда подчинено “заповедям” или “требованиям”, в повиновении которым видит свой долг данный индивид»[84]. Напротив, «целерационально действует тот индивид, чье поведение ориентировано на цель, средства и побочные результаты его действий, кто рационально рассматривает отношение средств к цели и побочным результатам и, наконец, отношение различных возможных целей друг к другу»[85]. Воспользуемся классификацией Вебера для анализа интересующих нас перемен, не забывая, конечно, что речь идет об идеальных типах, которые никогда не встречаются в чистом виде.

Хотя оба типа социального действия могут соседствовать друг с другом, а также и с другими его типами, выделенными Вебером, – действиями под влиянием аффекта или длительной привычки, – судя по всему, соотношение их на протяжении истории очень сильно меняется. Нетрудно видеть, что ценностно-рациональное действие приспособлено к относительно простой социальной реальности, в которой можно заранее предвидеть ограниченное число возможных ситуаций, просчитать их наиболее вероятные, повторяющиеся последствия и сформулировать раз и навсегда данные предписания, заповеди оптимального поведения на все случаи жизни. Человеку остается только, «невзирая на возможные последствия», следовать этим готовым заповедям. Второй же тип – целерациональное действие – гораздо больше соответствует новой сложности мира, ибо позволяет гибко ориентироваться в бесконечном многообразии возникающих и быстро меняющихся ситуаций, предвидеть их неповторимые последствия и учитывать их при принятии решений, всякий раз индивидуальных. Поэтому для прошлых эпох было характерно безусловное преобладание ценностно-рациональной мотивации – следование канону, традиции, религиозной заповеди, что очень сильно ограничивало свободу индивидуального выбора. Одно из главных достижений модернизации – переход к преобладанию целерациональной мотивации, что влечет за собой признание права человека на свободный выбор в очень многих областях его жизни, в которых прежде такой выбор был недопустим.

Смысл целерационального действия не может быть правильно понят, если не учитывать крайне важного замечания Вебера: «выбор между конкурирующими и сталкивающимися целями и следствиями может быть, в свою очередь, ориентирован ценностно-рационально – тогда поведение целерационально только по своим средствам»[86]. Мир, в котором преобладает целерациональное действие, – это отнюдь не мир без ценностей, мир «вседозволенности» и т. п.[87] Целерациональное поведение точно так же направляется общественными ценностями, как и ценностно-рациональное, но только не путем жестких внешних предписаний и под контролем внешней цензуры, а путем интериоризации ценностей и ориентированного на них свободного выбора. Традиционный человек усваивает строгие правила поведения, которые ему дает носитель ценностей – пророк, государь и т. п., – и следует им под контролем государственной власти, церкви, соседской общины. Современный человек усваивает ценности непосредственно, становится их носителем и сам сверяет свое поведение с ними, не оглядываясь на внешнюю цензуру. Он получает не только право выбора, но и ориентиры выбора, которые всегда при нем, подобно компасу, делающему возможным автономное свободное плавание в мире нового разнообразия. Можно предположить, что при этом мотивационная роль ценностей не только не ослабевает, но, напротив, возрастает.

Традиционная семья претендует на объединение всех ценностей в одном пакете: прочность брака, экономическая безопасность, супружеская любовь, сексуальное удовлетворение, рождение и воспитание детей, семейная солидарность. Этот список, вероятно, можно продолжить, но одного взгляда на него достаточно, чтобы понять: все сразу может и не получиться. С милым рай и в шалаше – но тогда не достигается экономическая безопасность. Жизнь с богатым, но нелюбимым мужем тоже не соответствует образу идеальной семьи. Вступают в противоречие чадолюбие в традиционном понимании (чтобы детей было много) и воспитание детей – средняя современная семья и экономически, и эмоционально, и по балансу доступного времени может дать надлежащее воспитание и образование лишь ограниченному числу детей, чадолюбие в современном понимании требует ограничения числа детей, но б?льших инвестиций в их воспитание. Буквально на каждом шагу своего жизненного пути современному человеку приходится делать выбор в условиях, когда сами ценности дифференцированы, и общество отвечает на эту ситуацию созданием гораздо более богатой, чем прежде, палитры вариантов выбора, рассчитанной на человека, вооруженного «встроенными» ценностными ориентирами. Это вовсе не уступка «вседозволенности», это – переход к новому типу управления социальным, в том числе демографическим и семейным, поведением в условиях не поддающегося перечислению множества возможностей. В этих условиях только такое управление и отвечает требованию закона необходимого разнообразия.

Демографическая модернизация и социальная структура. Соответственно можно сказать, что успехи модернизации – как общей, так и демографической – зависят от способности общества перейти к целерациональной мотивации поведения, от уже достигнутой ее распространенности, от темпов, которыми она продолжает распространяться. Но сама эта способность тоже имеет свои детерминанты, во многом определяется социальной структурой общества. Ни крестьяне, ни вчерашние крестьяне, лишь недавно превратившиеся в городской пролетариат, не готовы к тому, чтобы полностью расстаться с привычной ценностно-рациональной мотивацией. Только средние городские слои, и то, скорее всего, не в первом поколении, образуют ту массовую группу населения, которая, благодаря пребыванию с детства в сложной городской среде, благодаря своему образу жизни, образованию, информированности, окончательно порывает с ценностно-рациональным поведением.

Не удивительно, что на Западе главными носителями целерационального поведения выступали представители все более массовых средних городских слоев. На протяжении столетий превращения Европы из сельской в городскую никогда не было недостатка в критике городских пороков, к которым относилось и «сознательное», «расчетливое» (в терминах Вебера – «целерациональное») поведение со стороны защитников уходящей крестьянско-дворянской аграрной цивилизации[88]. Но когда пришло время, средние городские слои не только сами оказались подготовленными к выработке и усвоению новых поведенческих стереотипов, в том числе и новых норм и ценностей жизнеохранительного, прокреативного, матримониального, сексуального поведения, но повлияли на поведение и других слоев общества, стали образцом для них.

В России XX в. условия формирования этих слоев были такими, что они не смогли до конца освоить новые принципы целерационального поведения, а тем более передать их другим. Конечно, урбанизация советского времени не могла не привести к созданию достаточно мощных городских слоев, которые по многим параметрам напоминали европейский или американский средний класс. Но эта урбанизация была слишком стремительной, «инструментальной», как и вся советская модернизация, она во многом осталась незавершенной, что способствовало долговременному сохранению промежуточной, маргинальной социальной структуры. Почти весь XX век российские города заполняли вчерашние крестьяне. Незадолго до распада СССР, по переписи 1989 г., поколения с преобладанием городских уроженцев составляли всего 41 % населения России, значительная их часть была детьми. Города, сами еще не очень развитые, просто не успели «переработать» свое новое население. Не удивительно, что главным проявлением незавершенности советской модернизации как раз и стала незавершенность формирования городского среднего класса. Он до сих пор остается недоделанным, промежуточным, все еще несущим в себе исторический конфликт между традиционализмом и модернизмом, подобно господину Позднышеву, одетому, как пишет Толстой, «в старое от дорогого портного пальто», под которым, «когда он расстегивался, видна была поддевка и русская вышитая рубаха».

Разумеется, сегодняшнее население страны далеко не то, каким оно было в начале XX в., позиции ценностно-рационального поведения россиян за последнее столетие были основательно подорваны. Об этом, в частности, свидетельствует повсеместное распространение внутрисемейного регулирования деторождения, типичный пример целерационального поведения. Но непомерное число абортов или разводов, да и высокая российская смертность говорят о том, что индивидуальная рациональная предусмотрительность, рассмотрение отношения средств к цели и побочным результатам остаются не самым сильным местом наших соотечественников, во многих случаях они действуют «по образцу», не слишком задумываясь о последствиях.

Впрочем, есть веские основания рассчитывать на то, что это промежуточное состояние российского общества достаточно скоро будет преодолено. Россия сейчас находится на таком этапе развития, когда формирование средних городских слоев входит в свою зрелую фазу. Превышение городских уроженцев над сельскими среди родившихся впервые отмечено в России в 1962 г., в 1983 г. их доля в общем числе родившихся впервые превысила 70 %, с каждым годом нарастала и их доля в населении. В 1990?е годы я писал, что «уроженцы городов скоро станут несомненным большинством народа»[89]. К переписи населения 2002 г. к поколениям с преобладанием городских уроженцев относились все россияне в возрасте до 41 года, их доля в населении достигла 58 %, процесс вытеснения «сельских» поколений «городскими» продолжается.

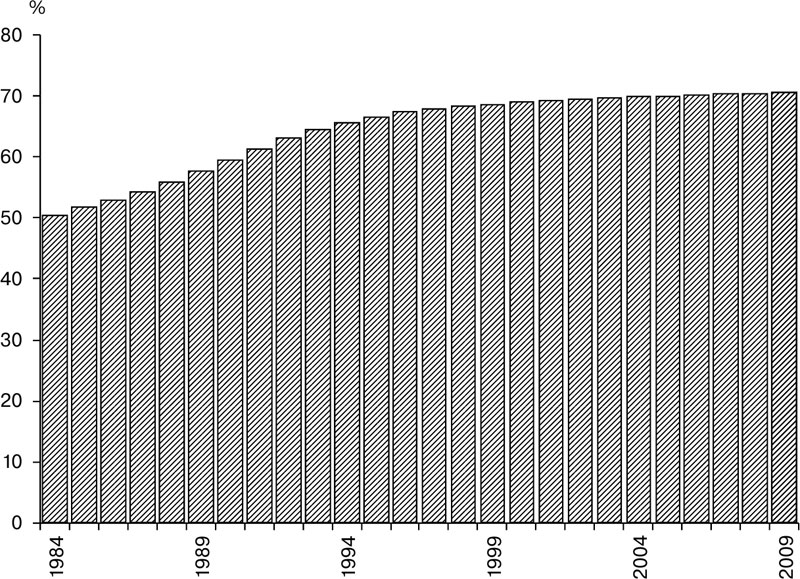

Из рис. 10 видно, как менялась доля городских уроженцев среди женщин в возрасте 20–24 года с 1984 г. За четверть века эта доля выросла с 50 до 70 %, причем б?льшая часть роста пришлась на первую половину периода. Могло ли это не сказаться на демографическом поведении этой важнейшей демографической группы? Маловероятно.

Рисунок 10 – лишь одна из многих возможных иллюстраций тех перемен, которые, независимо от чьей бы то ни было воли, формируют меняющийся социальный облик новых поколений россиян. Конечно, социальная динамика не определяется только изменением тех или иных структурных пропорций, многое зависит от общих параметров социального развития, соотношения модернизационных и контрмодернизационных сил в обществе и т. д. Но и недооценивать структурные изменения, особенно когда речь идет о таких фундаментальных сдвигах, как изменение соотношения городского и сельского населения – одна из главных «осей» модернизации, – не следует.

Именно расширяющиеся городские поколения стали главным мотором «второго демографического перехода» в России, развернувшегося в последние десятилетия, а он еще в большей мере, чем предшествовавшее ему снижение рождаемости, говорит о «рационализации» массового поведения, основанного на свободном выборе. Отход от классических семейных форм пугает моралистов, но что они могут предложить взамен? Выше говорилось о том, что модернизация семейной жизни – поисковый процесс, и она, скорее всего, не завершена еще нигде. Тем более не завершена она в России – как потому, что началась здесь сравнительно поздно, так и потому, что не раз наталкивалась на искусственные препятствия. Нужно ли в очередной раз блокировать этот поиск? И возможно ли это? Модернизация семьи будет продолжаться, остановить ее невозможно, потому что она опирается на конкурентные преимущества новых семейных форм, пусть иногда и спорные.

Рис. 10. Доля городских уроженцев среди женщин в возрасте 20–24 года в 1984–2009 гг.

Но она будет продолжаться еще и потому, что демографическая модернизация – часть общей модернизации, создающей очень сложную, внутренне разнообразную социальную среду, в которой можно существовать только при условии полного обновления, читай усложнения, всех механизмов взаимодействия индивида и общества. Это обновление не может обойти стороной демографическую сферу, одну из главных сфер человеческого бытия.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.